百縣千村行|筠連縣:致富密碼很簡單 抱團用好資源和政策

筠連縣筠連鎮五鳳村村民喂養肉牛。

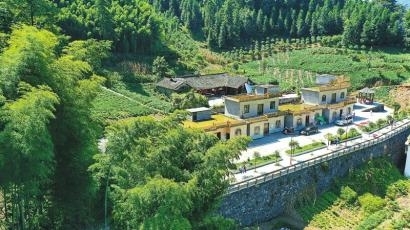

宜賓市筠連縣團林苗族鄉新陽村的聚居點。

宜賓市筠連縣團林苗族鄉新陽村發展的乳鴿養殖場。本版攝影四川日報全媒體記者何海洋

一縣一策

8月27日,走進宜賓市筠連縣新陽村筠連團林濟眾鴿子養殖專業合作社(下稱“專合社”)值班室,墻上一面寫有職責分工的公告板引起了記者注意:該專合社總經理、采購部經理和財務部經理分別由宜賓市筠連縣團林苗族鄉新陽村、香樟村和大埂村的第一書記擔任。

一個專合社,為何由3個村的第一書記“混搭”管理?原來,為克服自身發展局限性,新陽村摸索出“跨村聯營”模式,聯合香樟村和大埂村成立專合社,實現“抱團”發展。

這種模式在筠連并不稀奇。筠連縣把發展村級集體經濟作為推動脫貧攻堅的重要抓手,因地制宜,因村施策,引導各村跳出各自為戰、分散發展的傳統思維,探索出村村抱團發展的集體經濟發展新路徑。

□四川日報全媒體記者鄧翔灃

A 3村抱團 養鴿“孵”出致富夢

為何選擇“抱團”發展?原新陽村第一書記羅勇直言,最開始是“無奈之舉”。

原來,在專合社成立前,新陽村并無集體經濟,村民收入來源基本靠外出務工和散養雞鴨等,脫貧前該村有建檔立卡貧困戶48戶211人,貧困率高達62%。

“只有發展產業,才能讓村民逐步穩定地實現脫貧致富。”考慮到鴿子養殖業成本低,新陽村決定發展養鴿子。羅勇立即召集了幾位村干部和農戶代表開會。聽到修建養殖大棚、購買種鴿需要投入100萬元這個數字,就讓幾位村干部面面相覷。資金不足一直是制約該村發展集體經濟的“攔路虎”。

在羅勇看來,比起借錢發展產業不如整合資源把產業規模做上去。于是,2018年,新陽村聯合香樟村、大埂村,3個貧困村整合扶貧資金100萬元,其中3個貧困村產業扶持基金50.62萬元,61戶貧困戶的財政扶貧到戶產業資金49.38萬元。同年5月,在新陽村建設了占地4.88畝的鴿子養殖場,引進種鴿7000只。

大埂村村委會副主任熊再勛認為,抱團發展更能實現優勢互補。“新陽村有建大棚的土地,大埂村有銷路,產業效應很快就出來了。”3個村“混搭”的管理機制,也讓該專合社更公開透明,村民信賴度更高。

據了解,該合作社通過“合作社+貧困村+貧困戶”模式,根據61戶貧困戶和3個貧困村的入股情況,實行“保底收益+二次分紅”的收益分配模式,帶動3個貧困村5個非貧困村、100戶貧困戶脫貧增收。

記者在現場看到,新的鴿子集中養殖示范園已動工,將打造一個占地30畝的現代鴿子集中養殖示范園、產值達5000萬元鴿肉深加工龍頭企業和川南鴿子文化體驗館。

B 改變“弱小散”牛不出村全賣完

近日,筠連縣筠連鎮聯絡村,不少村民都在修建牛場。聊起村民養牛的熱情,聯絡村黨支部書記李家余說:“筠連黃牛名氣大,銷路不愁。”

在李家余看來,這一股養牛熱折射出該村肉牛養殖業已從“弱小散”轉變為有規模、有品質、有銷路。“這和我們的領隊分不開。”李家余口中的“領隊”便是筠連鎮五鳳村。

2016年,筠連縣選擇產業基礎好的五鳳村為核心,輻射五豐、聯絡、前豐、海豐、金鳳、紅江、五陵、頂峰8個村,其中五陵、紅江村為貧困村,創新建設1+8脫貧奔康綜合示范區模式(下稱“示范區”),集中連片推進水網、路網等配套建設,構建生態化、有機化、標準化、機械化和科技化的綜合示范區。

從“單打獨斗”到“抱團發展”,解決了不少村發展肉牛養殖的難題。李家余告訴記者,此前,聯絡村不少村民因害怕牛生病不敢養牛。得知這一情況后,五鳳村立即向聯絡村派去養牛技術人員,并把五鳳村摸索出的肉牛養殖防疫標準復制到各個示范區建設成員村。

種草、養牛、肉牛屠宰、制作牛肉干,隨著示范區的建立,9個村根據自身優勢發展相關產業,形成了一條完整的肉牛養殖產業鏈。不僅如此,示范區形成了統一的筠連黃牛價格區間,形成良性競爭,同時也保護養殖戶利益。

“規模上來了,銷售也就不愁了。”走進五鳳村,處處可見與牛相關的土味標語。五鳳村第一書記宋國真表示,不少大老板就是看示范區上下游產業鏈完整,搶著來下單,現在肉牛不出村就能賣完,示范區人均收入達8000元以上。

據了解,五鳳村、聯絡村和由前豐村、海豐村、五豐村合并而成的豐收村正在建設2020年省級現代農業園區(特色肉牛)培育項目,計劃在2020年底實現牧草種植面積達到5000畝,肉牛存出欄達5000頭。