走進初心地 | 瀘州古藺太平鎮①四渡赤水出奇兵的重要渡口

探訪點位

中國工農紅軍四渡赤水太平渡陳列館

歷史評價

1960年,英國陸軍元帥蒙哥馬利在訪問中國時,盛贊毛澤東指揮的遼沈、淮海、平津三大戰役,可以與世界歷史上任何偉大的戰役相媲美。毛澤東卻說:“四渡赤水才是我的得意之筆。”

四渡赤水是遵義會議毛澤東進入決策核心后,指揮的第一個戰役行動,也是中央紅軍長征中最驚心動魄而又最精彩的一次軍事行動,是紅軍自第五次反“圍剿”失敗后取得的第一個重大勝利,從當年1月28日至3月22日,紅軍來回4次渡過赤水河,擺脫了數十萬國民黨軍隊的圍追堵截,徹底扭轉了戰略轉移中的被動局面,為長征的勝利奠定了基礎。

中央紅軍從一渡赤水進入古藺縣境,到四渡赤水離開古藺縣境,輾轉經歷54天,途徑9區66鄉38個場鎮。太平渡是“四渡赤水”的軸心地區和重要渡口,第二和第四次渡過赤水河就發生在這里,進行大小戰役近十余次。

——摘自《中國共產黨瀘州歷史(第一卷)》

太平古鎮。龍欣雨攝。

1月20日是臘月初八。

每逢農歷三和八,是瀘州市古藺縣太平鎮的趕場天。

天剛剛微微亮,古鎮上就熱鬧了起來,這個位于川黔兩省只有一河之隔的老街,熙來攘往的人群中不僅有本省群眾,還有來自河對岸的貴州省習水縣隆興鎮的群眾,他們或步行或騎摩托車,經過一座新修的跨河大橋——太平渡大橋,到鎮上采購需要的東西。

雖然分屬川黔兩省,但因為來往方便,兩岸群眾一直都是往來密切。至今,還有來自隆興鎮濱河村的幾十名處在義務教育階段的學生,每天都會跨河而過,跨省求學,就讀于太平鎮的學校里。

這條河就是赤水河,這條如今響當當的美酒河,就是四渡赤水戰役的見證者。

太平古鎮。龍欣雨攝。

鑄起一座豐碑:

紀念一段不能忘卻的歷史

太平渡大橋是一座新修的大橋,2019年10月底通車,通車后赤水河兩岸群眾的往來更加頻繁。

之前,兩岸群眾則主要通過渡船過河,渡口就是距離大橋下游不足兩百米的太平渡口,“這個渡口是太平、隆興兩鎮人民曾經是主要交通要道,也是紅軍二渡、四渡赤水的重要渡口。”四渡赤水太平渡陳列館講解員楊平指著河邊的一座刻有“老鷹石”的石頭告訴記者。

在河邊到公路之間的一片臺地上,屹立著一座刻有“太平渡渡口”的紀念碑。一大早,來自瀘州市檢察院的40多名黨員干部就聚攏在紀念碑前,認真聆聽著楊平動情的講述。

1935年,中央紅軍分別于2月18日、19日和3月21日、22日,第二次和第四次從這里渡過赤水河,當年紅軍搭浮橋的篾索就拴在老鷹石上。有名的太平阻擊戰也發生在這里,紅軍擊潰川軍潘佐旅、周化成部和駱國湘帶領的地方民團三千余人。

為謳歌紅軍四渡赤水的偉大勝利,1977年古藺縣在設立了渡口紀念碑。

太平渡渡口。龍欣雨攝。

“太平渡渡口紀念碑整體呈三角形結構,基角高1.9米,分3節,每節50公分,碑高12米,碑頂旗長2.6米。這些數字連在一起,就是1935/12/26,寓意是取得四渡赤水勝利的1935年,12月26日是毛主席的生日,頂端的三面軍旗表示紅軍三次轉戰古藺。”

1935年1月,遵義會議后,紅軍到達黔北遵義地區,蔣介石急調30多萬兵力,企圖圍殲剛剛北渡烏江,占領黔北地區的中國工農紅軍紅一方面軍。當時紅軍只有3.7萬余人,敵我力量懸殊甚大。在這種形勢下,黨中央接受毛澤東的建議,改變原定在川黔邊地區建立新的革命根據地的計劃,以求迅速在瀘州、宜賓段北渡長江,同川北的紅四方面軍會師,實現“爭取四川赤化”的目標戰略。

1月28日,土城戰斗打響后,雙方很快陷入對峙的僵局,如果堅持下去,對紅軍很不利,這時毛澤東當機立斷放棄北渡計劃,指揮紅軍主力輕裝西渡赤水河,首次進入四川古藺、敘永境內。自此,從紅軍進入古藺縣境,到四渡赤水離開古藺縣境,輾轉經歷54天,途徑9區66鄉38個場鎮。

一渡赤水后,紅軍于2月9日在云南扎西(今威信)地區集結完畢。國民黨看紅軍立足未穩從各路紛紛撲來。毛澤東再度決定,避實擊虛掉頭東渡赤水河,向國民黨兵力空虛的貴州北部地區發起進攻,這就是二渡赤水。

“紅軍二渡赤水時,曾住在我家里。在堂屋借宿一夜后,第二天一早就主動打掃衛生。”太平鎮79歲的馮開珠老人回憶道,紅軍剛到鎮上時,不少老百姓嚇得躲了起來。他們一家見過紅軍后,發現他們不但不可怕,反而還是保護百姓的好部隊。時年12歲的馮開珠逢人便講紅軍教他識字寫標語的故事。紅軍第四次渡赤水時,鎮里的群眾再也不跑了,還熱心地為紅軍提供住房和糧食。不僅如此,因渡河需要木板搭浮橋,大家都熱情支持響應。沒有木板的民眾,甚至把門板、樓板、墻壁木板拆下來借給紅軍。沒有鐵絲連接木板,紅軍又在當地民眾的幫助下找來竹子,削成竹篾片把浮橋連起來,為避免弄錯,紅軍戰士在每一塊木板上都刻了名字或編號。

四渡赤水之后,中央紅軍用一連串的戰略機動調動敵人,順利地擺脫了40萬國民黨軍的圍追堵截,取得了在戰略轉移中具有決定意義的勝利。

弘揚一種精神

走好當代人的新長征

“末末,祖父的爸爸你喊啥子呢?”“喊天天!”

“天天是干啥子的?”“是老紅軍!”

臨近中午,71歲的胡敬華老人的屋里,一個5歲的小女孩兒徑直進來撲向他的懷里,發生了上述對話。

“就是想讓她曉得,我們是紅軍的后代,我們身上有著光榮的血脈,以后的所作所為不能給紅軍抹黑!”胡敬華告訴記者。

胡敬華的父親叫胡云清,是江西人,當年跟隨中央紅軍從井岡山出發一路轉戰,因青杠坡戰斗負傷而留在了太平鎮。1953年父親去世時,胡敬華才6歲。

“可能因為當時還小,父親沒有親自給我講過太多他的故事。臨終時只留了三枚銀元讓我早點兒回江西探親。”胡敬華說道,父親的故事是他參加工作后,父親的一個戰友講給他的。

“想把紅軍的故事講下去。沒有紅軍就沒有我們今天的幸福生活。”從感動到崇敬,血管里流淌著紅軍精神的胡敬華去年還向黨組織遞交了入黨申請書,已經是入黨積極分子的他期待著今年三月能夠宣誓入黨。

太平古鎮。龍欣雨攝 。

太平鎮古街道的清代民居建筑保存完整、鱗次櫛比,充滿了古樸的韻味。四渡赤水戰役期間,中央紅軍機關全部駐扎在鎮上,因此,長征街分布著80多處當年紅軍短暫停留生活過的駐址。在這條光榮的老街上,只要稍上點兒年紀的老人對當年的歷史都會津津樂道。

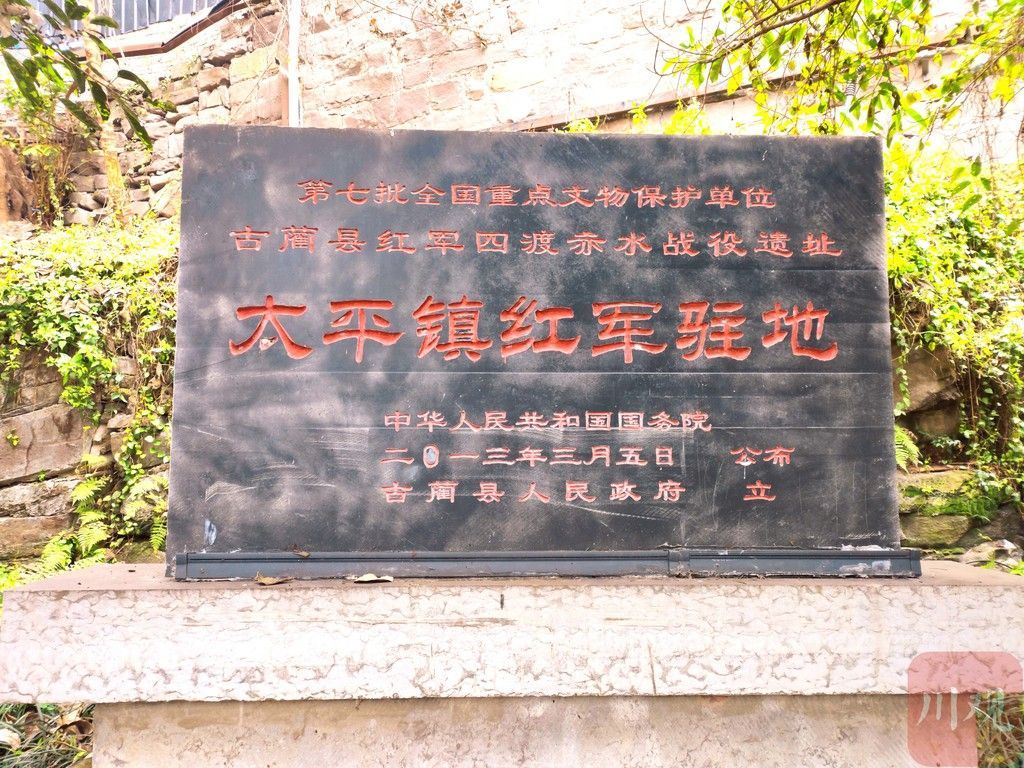

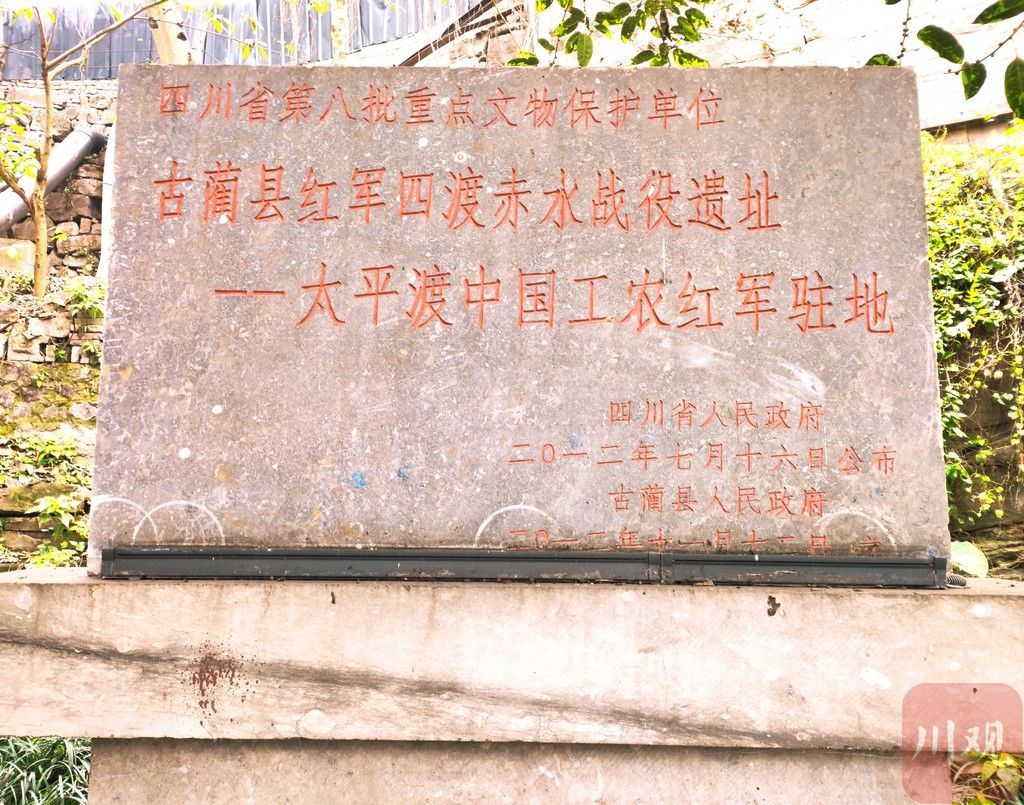

太平鎮紅軍駐地。龍欣雨攝。

從長征街沿著石梯拾級而上,中國工農紅軍四渡赤水太平渡陳列館坐落在太平鎮地理位置較高的地方。

為紀念長征的偉大勝利,弘揚紅軍精神,1958年經四川省人民政府批準,太平鎮建起中國工農紅軍四渡赤水太平渡陳列館,陳列著200多件當年紅軍留下的彈藥武器和日常生活用具。“現在的陳列館是2008年建成投用的,原來的老陳列館已經滿足不了越來越多的內容承載和參觀承載。”中國工農紅軍四渡赤水太平渡陳列館館長胡元炯說道。

陳列館是免費開放,不時有人進入參觀。

中國工農紅軍四渡赤水太平渡陳列館。龍欣雨攝

陳列館里,有一組塑像引起了川觀新聞記者的注意,一個不到9歲的小男孩兒正在給在墻壁上寫“當紅軍去”標語的紅軍遞墨桶。

胡元炯告訴川觀新聞記者,塑像的原型就是今年已經95歲的車盛寅老人。

長征干部學院四渡赤水分院內的浮雕。龍欣雨攝

當年目睹了紅軍優良作風的車盛寅后來成為一名地下黨員。離休后,車盛寅回到鎮上,利用自家有利條件,在家門口的老黃桷樹下擺一張桌子、幾條凳子,設立“紅軍故事天天講”義務茶園,為遠道而來的游客免費泡好茶水,義務給他們講述紅軍故事。

走好新時代的長征路,從長征精神中汲取營養的瀘州市古藺縣將“樂觀·自強·神采飛揚”定成新時代的古藺精神,在這種精神的感召下,在當地黨委政府的帶領下,古藺縣已于去年年初順利脫貧摘帽,生活邁入新征程。

在陳列館的左上方,四川長征干部學院四渡赤水分院就坐落那里,古藺縣委黨校副校長黃啟明介紹,學院掛牌以來,已經舉辦了多批次的培訓班,僅去年就舉辦了85期,培訓學員有4000多人。“依托偉大的長征精神,這里已經成為當代黨員干部不忘初心,在走好新長征的中汲取力量的新的精神高地。”

太平渡中國工農紅軍駐地。龍欣雨攝。