一部《山海情》,藏著怎樣的西海固?丨百年百篇

如果土地能夠言語,寧夏西海固曾想講述的,定是數百年的悲愴和憂傷。

這里曾是明代九邊重鎮之一,唐人記錄下的“天下富庶者,無如隴右”;這里也曾千山萬壑、干旱荒涼,分布著寧夏中南部山區的8個國家級貧困縣,被聯合國專家認定為“最不適宜人類生存”的地區之一;如今的這里,在生態修復下,已成為綠樹成蔭的新土地。

上圖為寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮建設初期的資料照片;下圖為2018年8月17日無人機拍攝的寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮原隆村(新華社記者王鵬攝)。

從“富庶”到“貧瘠”,從幾代人的脫貧之路,到如今生態友好下的可持續發展,所有的一切,都在這片土地上靜默發生著。而在其背后,充滿了人與自然之間的博弈和融合。鮮少有地方如同西海固,在新中國成立后,蹣跚邁出的每一步,都和全局生態文明進程相呼應,和可持續發展相融合。

今年年初,被觀眾稱為“土味扶貧劇”的《山海情》爆火,將西海固拉到了更多人眼前。而當昔日漫天風沙,世代貧苦的記憶被喚醒;當艱難跋涉,幾代人破局脫貧的努力被呈現,那些關于人和環境,生態和生活之間的關系再次提醒著當下,一條可持續的發展之路正延展至更遠的未來。

寧夏六盤山自然保護區內綠意盎然(無人機照片,6月2日攝。新華社記者 楊植森)

昔日:寧夏西海固 曾經“苦瘠甲天下”

西海固在哪里?

1953年,西海固回族自治區成立,下轄西吉、海原、固原三縣,“西海固”的名稱即分別取自三縣首字。1955年11月18日,西海固回族自治區改名為固原回族自治州。

半個多世紀以來,這里幾經變動,2001年7月7日,撤銷寧夏固原地區(即西海固地區),設立地級固原市,也是寧夏回族自治區最后一個由地區改為地級市的行政區域。

位于寧夏固原市隆德縣境內的六盤山紅軍長征紀念亭在云海與綠林中格外醒目(2018年8月29日攝,無人機照片)。新華社記者王鵬攝

在地理位置上,這里地處黃土高原六盤山北麓的清水河畔,位于西安、蘭州、銀川三座省會城市構成的三角地帶中心,是寧夏五個地級市之一。干旱缺水,成為這里人民最深的記憶。

水缺到什么程度?這里地處黃土高原,常年干旱,年均降水量僅約300毫米,蒸發量卻在2000毫米以上。1972年,聯合國糧食開發署將這里確定為“最不適宜人類生存的地區之一”。

老西海固人最深的記憶,就是沒有盡頭的等水、拉水。全村人的飲水,全靠山溝里滲出的一汪又苦又咸的泉水。每天清晨,雞還沒叫,泉水邊已經等滿了人。一汪泉水能裝滿3桶,而滲滿就需要半個小時。遇見大旱年景,政府的送水車后面跟著一群即將干渴斃命的麻雀,趕都趕不走。

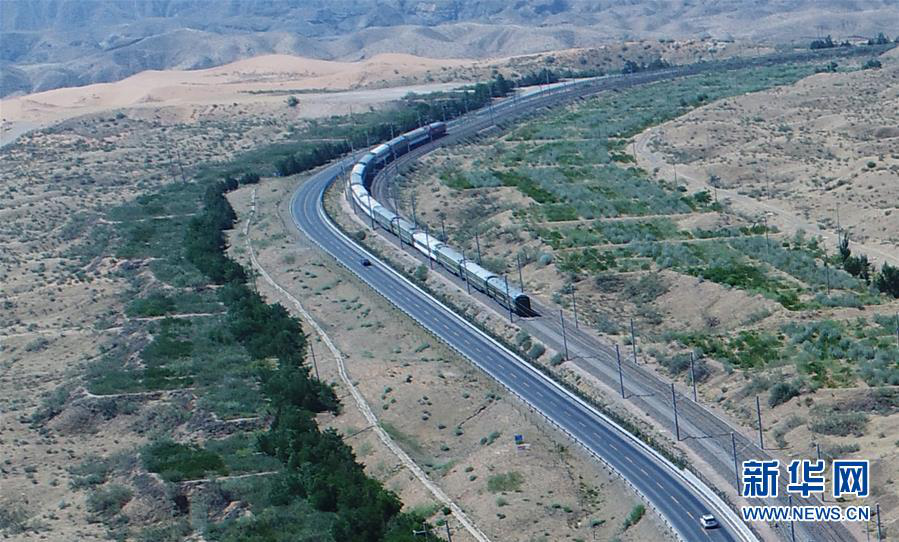

一列火車行駛在穿越騰格里沙漠的包蘭鐵路上(6月12日無人機拍攝)。 新華社記者盧鷹攝

但事實上,西海固并不是一開始就最不適宜人類生存。

漫長的時間里,西海固雖然長期干旱,但直到唐代,“森林植被還占總面積的30%左右,草場植被面積占大半,農耕地僅占10%左右”,“草肥水美”。

轉變來自之后多朝地方官員的墾殖無度。據學者趙云在《清至民國時期固原地區土地利用及其環境效應》中的介紹,一畝林地土壤流失為每畝4公斤,農地為238公斤,農閑地為450公斤。森林遭大規模破壞后,西海固喪失了大量林間儲水,年蒸發量接近降水量的10倍,干旱更加嚴重,土地更加貧瘠。加上戰爭、自然災害,破壞了西海固的生態。

終于,百年間,“人口增加—過度征用自然—引發災害”成為惡性循環,干旱、半干旱地區環境人口承載力僅7至20人/平方公里,西海固超標4至10倍。

巨變:生態移民“破局” 干沙灘變“金沙灘”

西海固被破壞的生態,造成了當地土地的極度貧瘠。即使高產的玉米,在這里畝產也不過200余斤,而種子就得40多斤。如果種小麥,平均畝產只有100斤。在居民的記憶中,家鄉是被砍伐得光禿禿的荒山禿嶺,當地就在越窮越墾、越墾越窮的怪圈中徘徊。

1972年,中國派代表團赴瑞典斯德哥爾摩參加全球首次人類環境會議。這次會議不僅開拓了中國代表團對環境問題的認識,也促使中國開始反思環境與社會發展的關系,此后,中國的環保事業蹣跚起步。

正是在這期間,寧夏南部山區,也開始反思從20世紀50年代開始的減貧實踐。彼時,西海固自然條件極差,南部山區人口密度超過臨界指標數倍甚至十幾倍,人口超載已達到必須遷出一部分人口不可的地步。對此,當地政府想出了異地搬遷的辦法。自1983年起,當地政府累計組織了123萬山區群眾遷往黃河灌區,占寧夏現人口總數的約六分之一。

在寧夏銀川市永寧縣閩寧鎮立蘭酒莊釀酒葡萄種植基地,農戶在田間采摘葡萄(2019年9月3日攝,無人機照片)。新華社記者王鵬攝

1992年6月,中國派代表團參加聯合國在巴西里約熱內盧召開的環境與發展大會,積極參與磋商,推動國際社會形成可持續發展理念。20世紀90年代,可持續發展戰略被確認為國家戰略。

“今日的干沙灘,明日要變成金沙灘。”這是1997年,時任福建省委副書記的習近平,在銀川城外永寧縣的一片戈壁灘上的預言。2016年7月19日,習近平總書記來到永寧縣閩寧鎮原隆移民村,當年“天上無飛鳥,地上不長草,風吹石頭跑”的景象早已成為歷史,這里已經從當年只有8000人的貧困移民村發展成為擁有6萬多人的“江南小鎮”——干沙灘變成金沙灘的預言已成現實。

彼時,總書記指出:“移民搬遷是脫貧攻堅的一種有效方式。要總結推廣典型經驗,把移民搬遷脫貧工作做好。”“閩寧鎮探索出了一條康莊大道,我們要把這個寶貴經驗向全國推廣。”

新貌:可持續的未來 西海固披上了綠裝

時間在走,“十二五”中南部地區生態移民時期,寧夏通過把34.5萬人集中安置到近水、沿路、靠城和打工近、上學近、就醫近以及具備“小村合并、大村擴容”的地方,讓搬遷群眾靠特色種養、勞務輸出、商貿經營、道路運輸擺脫貧困。

“十三五”易地扶貧搬遷時期,寧夏統籌考慮水土資源、新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化等因素,將安置區選擇在近水、沿路的地方,通過產業配套、勞務移民等多種途徑,讓搬遷群眾實現搬得出、穩得住、能致富。

終于,“西海固變了!”

過去,這里每平方公里土地最多承載22人,卻要養活142人。如今,遷出去的移民過上了好日子,遷出區的土地也得以休養生息。整個過程中,寧夏不斷加大對遷出區生態修復力度,通過實施大六盤山水土保持生態安全屏障建設,中部干旱風沙區水土保持生態保護治理等重大生態工程建設,讓西海固披上了綠裝。

經過治理后的寧夏固原市西吉縣葫蘆河(2018年8月8日無人機拍攝)。新華社記者王鵬攝

據寧夏林業和草原局提供的數據顯示,通過造林種草,寧夏已完成生態移民遷出區生態修復230萬畝,遷出區森林覆蓋率達到16%。

2018年,固原市在遷出區實施了“一棵樹、一株苗、一棵草、一枝花”的“四個一”林草產業工程,已建成試驗示范園17萬畝,計劃于2020年達到440萬畝。昔日“苦瘠甲天下”的西海固,經過多年生態建設及修復,固原市在山間種出產業、種出風景、種出財富,實現百姓富與生態美的有機統一。目前,全市的森林面積422萬畝,森林覆蓋率達28.4%。

地變了,天也變了。生態修復還使移民遷出區小氣候有所改善。固原境內的戰國秦長城,與我國地理學上400毫米等降水量線重合。如今,400毫米等降水量線已經跨過六盤山,越過長城,向著更西北方向前進。

小滿之后,盛夏將至。在西海固,水蜜桃、火龍果、黃花菜生長旺盛……南果生北地,越來越多西海固人沒種過、沒見過甚至沒聽過的作物,正在這片大地上茁壯成長,成為這里走出貧困、可持續發展的“任意門”。